「サッカーを知らなさすぎる」

このまとめの考察が沢山出そう(読みたいhttps://t.co/4hRkZ4NZN5

— フルゐ (@gra_senki) August 7, 2021

私自身のこのツイートに対する、セルフリプライwとして今回のブログを書いています。今回は久々に代表ネタです。

東京五輪サッカー男子は、3位決定戦に力なく敗れ、メダルに届きませんでした。私自身も大いに期待し、ロンドン五輪よりも良い成績を修める能力も環境も整っていたと思っています。そのため、メダルに”届かない”という表現よりは”逃した”に近い感情を持ちました。

そんな折に、田中碧のコメントを載せた報知の記事を見ました。表現的には自己への批判と共にチーム・監督・日本サッカー界への提言とも取れる内容になっています。また、内容が原理的というか、基本的というか、原始的というか。そういう意味で聞いていて痛いコメントになっています。

「チーム一体となってどうやって動いて、勝つかに変わってきている」(田中)

「2対2や3対3になるときに相手はパワーアップする。」

「彼らはサッカーを知っているけど、僕らは1対1をし続けている。」

一方でツイッター上のサッカークラスタの論調では、特に攻撃における配置や組織がないこと、その裏返しとしてイマジネーションに頼っている事に対する不満が多かったと思います。強化の過程で最初からこうじゃなかったと思うので、「どうしてこうなった?」にも興味があります。

3決メキシコ戦後の久保の涙を見ていると、込み上げてくるものがあります。しかし、それとは別に、もっとできたはずという”もどかしさ”も同時に感じている人も多いのではないでしょうか。

3つの疑問

チーム内のことは素人にはわかりませんので、本ブログでは3つの疑問を置いておきます。

- このチームは守備のチーム。守備だけなら世界のトップレベルだった。しかし、それを押し通さなかった。なぜか?

- 3位決定戦は消耗が激しく力なく敗れた。それはスカッドの固定の影響が大きい。スカッドは固定を招いたのはなぜか?

- 攻撃は親善試合の方が組織的であった。本大会になるにつれて即興感が強くなった。なぜか?

疑問1

- このチームは守備のチーム。守備だけなら世界のトップレベルだった。しかし、それを押し通さなかった。なぜか?

疑問2

- 3位決定戦は消耗が激しく力なく敗れた。それはスカッドの固定の影響が大きい。スカッドは固定を招いたのはなぜか?

疑問3

- 攻撃は親善試合の方が組織的であった。本大会になるにつれて即興感が強くなった。なぜか?

今大会の攻撃は即興感が強かったです。久保堂安のコンビネーションで崩しても、そこでブロックされることが多かった。久保はチーム1シュートを打ったかもしれませんが、囲まれた状況でシュートブロックされた数も多かったです。酒井の攻め上がりを活かすことも、逆サイドで1対1を作るような大きな展開も、スルーパスも少なかった。相手とのマッチングで優位に立つところをしつこく狙うというようなことも無かったです。

一方の国際親善試合(6/5 U-24日本 6-0 U-24ガーナ)は、ほぼ同じスカッドでありながら、組織だった攻撃をしていました。

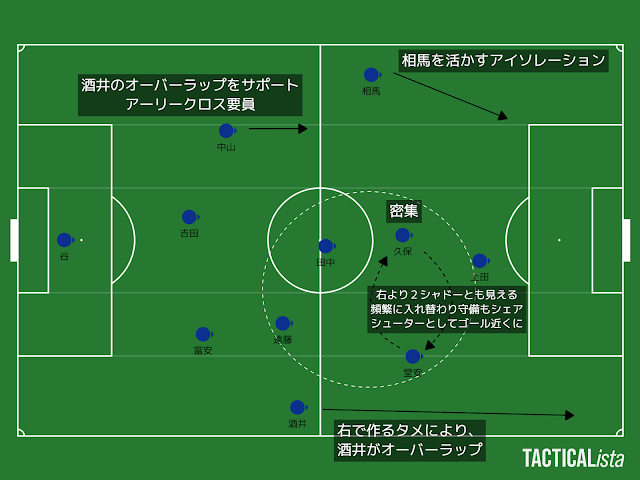

フォーメーションとしては、3421と4231の中間、もしくは、右上がり4231と言ったイメージの攻撃をしていました。この攻撃組織は、すべての選手の特徴を生かし・補う形でした。- シューターとしての能力が高い久保堂安をゴール近くに置くことができる。

- 頻繁にポジションチェンジすることで、守備負担をシェアできる。

- 右に作った密集内でカウンタープレスをかけやすい。

- 右のショートパスでゲームを作っている間に、酒井が大外をオーバーラップする時間ができ、攻撃力を活かせる。

- 右に密集ができるので、左でアイソレーションの相馬に素早くサイドチェンジすれば、スペースのある1対1を提供できる。

- 幅取り役を相馬に任せることで、中山は酒井の攻め上がりをサポートすること、アーリークロスを上げることを役割とできる。駆け上がってクロスという本来の特徴ではない役割を免除できる。

さいごに

オシムが語った東京五輪U-24日本代表の論点「日本もスペインと同じものを持っている。だが残念なことに、いく人かの選手が…」(田村修一)#東京五輪 #オリンピック #日本代表 #samuraiblue #イビチャ・オシム https://t.co/sChYqIiPVe

— Number編集部 (@numberweb) August 6, 2021

コメント

コメントを投稿